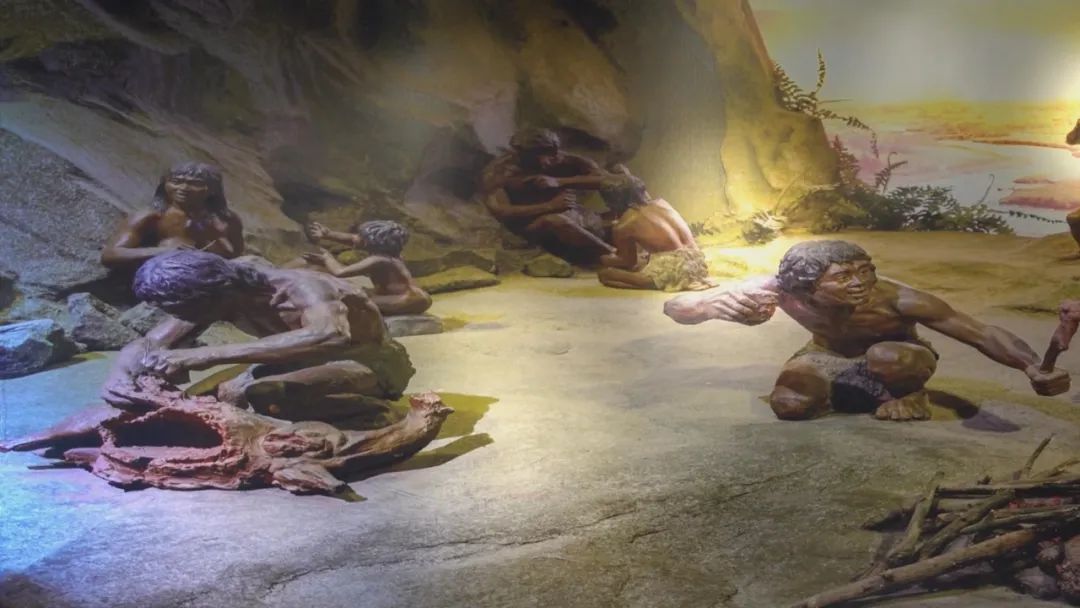

位于池州市东至县的“华龙洞”遗址,第四次大规模发掘工作正在科学有序进行当中。经过近一个月的发掘,这处30万年前的古人类遗址正在逐渐揭开它的神秘“面纱”。

中科院古脊椎动物与古人类研究所 博士研究生 刘驷统

我们每天6到7名工人在探方里工作,每天下挖的深度大概在20到30厘米。

在池州市东至县的梅源山脚下,“华龙洞”遗址的探方内晚期的堆积被逐渐清理,挖掘工作进入到时代更早的原生堆积地层。陆续出土了石器、以及更早的动物群的骨骼牙齿等化石。在这些化石上普遍存在着智人的切割痕迹。

中科院古脊椎动物与古人类研究所 博士研究生 刘驷统

这也就体现了(“东至人”)不同的生存策略,比如说大型的挖掘工具代表了古人类对植物资源的采集,小型的切割痕迹就可能是对动物资源 对肉食进行一些采集 。

已经出土的大量石器以及伴生动物化石都共同揭示了此处遗址和“周口店”遗址一样,是古人类集中生活的场景。通过此次发掘,考古人员正在寻找洞穴的走向。

中科院古脊椎动物与古人类研究所 研究生 刘博轩

这是我们今年发掘才得到的新进展,就是关于这个洞的走势,你看那里有一些大石头,那些石头和这些石头它组成洞的两壁,然后我们这个位置正好是进入洞的这样一个通道。

中科院古脊椎动物与古人类研究所 副研究员 贺乐天

因为原始的洞穴,它的顶部可能已经完全坍塌了,现在挖的那个位置,目前来看,根据石头的情况来看,应该是在洞内了。

坍塌的洞穴极有可能是一处古人类“会客厅”。为下一步还原“东至人”生活场景,研究他们的行为活动模式,以及古人类如何适应自然,奠定了基础。

安徽省文物考古研究所 副研究馆员 董哲

通过骨DNA和骨蛋白的提取分析,利用这些科学分析的证据,去阐释我们华龙洞人在整个中国古人类演化的链条当中处于一个什么样的地位和位置。

远古人类在江淮大地上留下了一串串珍贵足迹。华龙洞遗址发掘的成果,不仅实证了安徽长江流域是人类起源与演化的重要区域。更与长江中上游和我国其他地区古人类遗存相互补充、映证,形成了人类起源与演化在中国境内的完整证据链。

中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员 吴秀杰

我们国家的境内,人类的化石一直都在出现,它是有一个连续的发现,安徽是我们国家古人类化石出土最丰富的一个省,安徽地区为探讨东亚地区的人类起源,提供了非常好的连续的一个化石的证据。

来源: 安徽新闻联播

安徽发展网版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:安徽发展网” 的所有作品,版权均属于安徽发展网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:安徽发展网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明 “来源:XXX(非安徽发展网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:18225885531 邮箱 cp55991@163.com

推荐阅读

推荐阅读